9

酒神的影舞者

─喬治.巴塔耶的「反哲學夢遊」

“只有心靈受了無法癒合的傷,什麼藥都治不好傷的人才能理解我”

-喬治.巴塔耶-

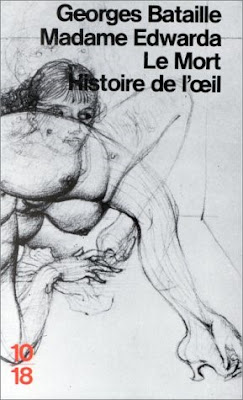

作為一位長期被忌諱和另眼相看的哲學家、詩人、小說家、文學評論家,喬治.巴塔耶(Ceorges Bataille,1897—1962)在20世紀後期才被策立為後現代主義思想的發源地。巴塔耶的哲學是真正的革命哲學,這種哲學奠立在始終反對被功利性、物用性所統治的經驗世界,他所提出的「非生產性/耗費」、「內在經驗」與「異質學」的觀點,是一種在真確而明晰地透視了理性主義的恐怖性之後而提出的「反奴役的哲學」,一種真正試圖超越人自身的異化而尋求徹底解放的「反哲學」。另一方面,巴塔耶作為一位奇特而富於爭議的作家,他獨樹一格的色情描寫,以及文學論述上主張的「低級唯物主義」(le bas matérialisme)觀點,對其身後的後現代主義思潮產生了重大的影響。

巴塔耶1897年9月10日生於法國的比昂,父親在巴塔耶出生時就因梅毒而失明,不久就失去了行動能力,母親則帶有自殺傾向而長期精神耗弱。1914年一戰爆發,父親因為肥胖而死於逃難中家人對他的遺棄,這一事件對巴塔耶產生重大的打擊,為此巴塔耶一直背負難以釋懷的罪惡感,一種對死亡的焦慮與恐懼感始終縈繞在巴塔耶一生的作品中。1916年巴塔耶被徵調參加一戰,染上肺結核病,且終生未能痊癒。1917年巴塔耶年進入聖弗盧爾神學院(The Seminary of Saint-Fleur),本來想成為一名天主教神父,但在1920年放棄了信仰,因為天主教阻斷了他與一個女子的戀情。1922年巴塔耶畢業於國立古文書大學,後被任命為國立巴黎圖書館(Bibliothéque

Nationale)的司書(負責古物、古幣鑑定),1929年創立《實錄家》雜誌,1937年與知名人類學家凱約瓦(Roger

Caillois)和莫納諾(Jules Monnerot)合組「社會學院」(Collége de

Sociologie),研究與「神性」有關的社會學議題。1936年創立《阿塞法爾》(Acéphale,按法語是指「斷頭」、「無腦」之意)雜誌,1946年創辦《評論家》雜誌。1962年病逝於巴黎。

巴塔耶主要代表作有《太陽的肛門》(The Solar

Anus, 1927)、《松果之眼》(The Pineal

Eye,1931)、《耗費的觀念》(The Notion

of Expenditure, 1933)、《內在體驗》(L'expérience

intérieure,1943)、《有罪者》(Le Coupable,1944)、《冥想的方法》(Méthode de

meditation,1947)、《被詛咒的體驗》(La Part maudite,1947, 1949-1951)、《論尼采》(Sur

Nietzsche, 1945)、《宗教理論》(Théorie de la religion, 1948)、《神父C》(L'abbé C, 1950)、《文学和邪惡》(La Littérature et le mal, 1957)、《色情》(L'érotisme,

1957)、《不可能之物》(L'impossible, 1962);另外還有詩集《詩怨》(1947)、小說《老鼠的故事》、《迪亞努斯》、《愛

1920─1930年代的巴塔耶是一位熱情支持「超現實主義」(Surrealism)和「達達主義」(Dadaism)的活躍份子,但是巴塔耶批評了布勒東(André Breton)的超現實主義的不徹底性,指責他是個黨同伐異的「概念革命家」,這引起了布勒東極度的不滿,導致布勒東在《超現實主義宣言(第2號, 1929)》對巴塔耶進行激烈的攻擊。布勒東將巴塔耶稱為「大便哲學家」(excremental philosopher),一個「沒腦的畜生」(unthinking

brute),指責巴塔耶是個「精神衰弱者」(psychasthenia)。一直到1935年為了共同抵抗法西斯主義、共同組成反法西斯的超現實主義團體「反擊」(Contre-Attaque),兩人才言歸於好。1940─1950年代,巴塔耶開始接觸存在主義,與沙特和西蒙.波娃來往密切[1]。晚期的巴塔耶,醉心於神秘主義和宗教體驗,「無神學」(Atheology)理論是巴塔耶在哲學上的最大貢獻。

欲望的精神夢遊

《愛

巴塔耶要求他的讀者把《愛

在巴塔耶看來,所謂規律化的日常生活,就是禁忌所畫下的限圈,而一切帶著人類真實情感、內在經驗、靈魂意志的白日夢、幻想、潛意識等等精神事件,都在「受禁」之列。受禁是一種用來對付一切旨在敲開日常生活之強制性與欺騙性的反制意識,但實質上,禁忌就是對人的真實性的誹謗。

性愛的極樂就是向死亡的逼近,這是《愛

在「死人」一篇中,性被轉喻為了一場死亡的歡愉,一首魔鬼聚會的搖滾輓歌,確切的說,是一場以極度縱欲為場景的死亡派對。死亡是一種絕對無法被經驗的想像,即使我們用「極虐」的方式也無法越出這一生命的欄檻。但可以確定的是,死亡是一種只能由自己玩弄的焦慮,一種自身享用的絕對完整的孤獨。在「死人」之中,瑪麗(Mary)的極度縱欲,讓人分不清究竟是「生者的自虐」,還是「屍體的舞歌」?但這是一種死亡能量的釋放,在此意義上,性在這裡作為極限的超越,目的在占有死亡─通過進入死亡的肉體來表達對死亡的輕視。正如在嘔吐物上拉屎,在屁眼上舔舐,通過口腔與肛門的對話與死亡進行最後的肉搏。性與死回到它原始的本源,垂死的極苦和性的極樂在這裡達到了融合。

人神共赴黃泉

寫於1928年後收入《愛

小說表現了巴塔耶至今難以比擬的想像力和破壞力,視覺、身體、性,在這裡以對死亡的恐懼與憤怒而象徵性的聯結在一起。巴塔耶以「排泄」這一意象來描繪各種「性態」,以坐在馬桶來描述肉體的騎乘,以鬥牛場上的人獸對決來展示欲望的暴力,以「生睪丸」來比喻性能量的原始造型。小說調集了人類感官上可能的極致經驗,藉以探勘欲望深層各種燥動不安的元素,藉此樹立「理性我」和「欲望我」之間一種相互窺視和生死拼搏的世界。

眼睛,是一個「多重的隱喻」,它一如欲望的內視鏡,穿越在人們知覺的界線之外,巡視於極盡暴露和猥褻的欲望表演之中,攝取人類欲望原型的真實樣態,另一方面,眼睛又象徵著上帝的窺視,一如神父告解房的「視孔」,通過它,性的告白被上帝所聽取,人們在上帝面前裸露自己,以尋求赦免和安慰。

「西蒙娜的告解和愛德

欲望與耗費的經濟

在巴塔耶的歷史理論中,他致力於重新挖掘被消音、被壓抑的「否定歷史」,即作為今日被策立為歷史正統之理性的對立面的被簡約化、被同質化的「差異的歷史」。通過挪用人類學家馬塞爾‧牟斯(Marcel Mauss)關於「誇富宴」(potlatch)的觀點,巴塔耶表明人類原初社會的經濟除了以保存為原則的「物物交換」之外,還盛行著一種非生產性的耗費:「奢侈、哀悼、戰爭、宗教膜拜、豪華墓碑的建造、游戲、奇觀、藝術、反常性行為」[4]等等。耗費經濟的存在,表明人類社會活動的本質,從來就不是單一化建立在功利性的「效用經濟」之上。以「快感」為其自身之目的的耗費經濟,履行著更為多元的社會屬性,它意味著以遲延快感為手段、以生產和占有為目的的效用經濟,從來沒有真正戰勝耗費經濟,「快感」作為一種歷史主流之下的「暗流」,始終是一個無法驅逐的誘惑。

巴塔耶表明,「耗費」(consummation)─一種純粹的給予和付出,一種非交換、非占有的「散財」行動,一種無法用某種尺度來衡量的,以幾近瘋狂式的追求損失、犧牲、破壞、饋贈、誇耀等等方式,來進行我們目前稱之為「經濟」的行為,才是人類原初社會的一般屬性。耗費經濟遵循的是今日我們難以理解的「缺失原則」(loss),人們可以在至今存留的「普遍經驗的少數例子」中得到說明,諸如宗教儀式的獻祭,一切競爭性的游戲如賭博和賽馬,以及一切以「象徵性耗費」為自身之目的的藝術活動。巴塔耶暗示,耗費經濟追求的是一種旨在體現和享受歡愉、激情、快感、滿足等等人類自身目的行為,例如人們對「寶石」的熱愛,由於作為奢侈品的寶石承擔著「性愛」的職責,它具有一種指向愛情之神聖性的象徵價值,因此寶石具有使一切仿製品黯然失效的唯一價值。這種價值顯然不在於交換性和保存性,作為奢侈品,它的昂貴性也不再它的價格和稀有性,而是它作為承諾、責任的象徵性,一種指向以愛情為方向的性愛歡愉的至高性。

美國人類學家馬塞爾‧牟斯在《禮物:舊社會中交換的形式與功能》一書中,提出了「禮物經濟」的概念。牟斯考察了西北美洲和南太平洋地區許多部落的交換形式,發現一種被稱為「誇富宴」的習俗,這是一種宴請與送禮的盛大儀式,宴會主人和所有族人都要出席,宴會和禮品都極度奢侈,形成一種顯露財富的競爭。社會地位較高的一方為了保護自己的地位送出大量禮品,而社會地位較低的一方為挑戰前一方以獲得較高的社會地位,也傾其所有,設宴送禮。牟斯寫道:

某些誇富宴制度中,主角不得不耗盡家財到分文不剩的地步。因為凡

能藉無止盡地消費以炫耀家財的富人,終必贏得美譽。........無論是兒

女的婚姻或個人在群眾中的地位,都完全取決於各種施與報的誇富宴

過程。........當別人的回報可以毫無疑問地接受時,有人卻會毀壞禮物

,只為了顯示自己其實並不想收取任何回報。在這種情況下,整箱的

燭魚或鯨油、房屋以及成千的氈毯都付諸一炬;最珍貴的銅器也被打

碎敲爛丟入海底,如此這般地把對手擊潰[5]。

受到牟斯的影響,巴塔耶認為古典社會的財富原則不是建立在占有和攫取,而是破壞和喪失。為了突顯「非占有性」,巴塔耶認同了牟斯「禮物經濟之交換性」的觀點,並且認為這種古典交換形式是一種「非占有的交換形式」。然而,從非占有的交換轉向占有性交換的歷史進程,顯然是一個難以分析的難題。巴塔耶認為,作為兩種對立性(生產vs非生產)的經濟關係,其本身「直接表現為某種帶功利性的關係」,只是因為人們並不關心保存的問題,以致於歷史的經濟形式「仍舊不過是屈從於耗費的手段」[6]。

顯然,巴塔耶看來,即使在古典交換形式中,耗費依然履行著某種「功利性」的目的,只是功利性目的的經濟行為採取或借助於「耗費」的形式,而占有也只是作為耗費的剩餘物而獲得保留,換言之,從「牟斯─巴塔耶╱禮物─交換」的脈絡來說,耗費本身帶有「交換」的意義,只不過交換的對象不是「物的保存」本身,而是權力、威望、地位、階級等等。

這就意味著原初社會的交換形式並不是精打細算的「物物交換」,而是以饋贈、浪費、毀損為形式的「轉移」(當然這還包括「回贈」的可能性問題)。在通過對美洲西海岸特林基特人(Tlingit, 居住在阿拉斯加潘漢多海岸[Alaskan

Panhandle] )、海達人(Haida, 居住在夏洛特皇后[Queen Charlotte]群島、加拿大英屬哥倫比亞省、威爾斯太子島南部及阿拉斯加等地)、誇扣特爾人(Kwakiutl, 居住在加拿大西北海岸和溫歌華島沿岸)等印地安族群「誇富宴節日」的研究。禮物的展示不是為了交換,而是「詆毀對手、使之蒙羞」[7],而受羞辱者則必須以更貴重的禮物回贈,以扳回顏面。但這還只是較文明的耗費,更極端的「競技型誇富」還包括將自己的奴隸殺死、將作為重要運輸工具的狗群殺死、把象徵貨幣價值的雕飾銅幣拋入海裡等等。實際上,耗費是一種「增殖」的重要手段,人們為了誇耀榮譽和地位,不斷增產以增加自己的「跨耀實力」,只是在不斷來回誇示財富的耗費展示之後產生的「剩餘」,人們才對剩餘進行保存。換言之,交換不是物品本身的交換,人們只對剩餘物進行交換。這種剩餘的交換是一種施捨,而最高境界的誇富是財大氣粗到使對方完全沒有能力以「等量物」來進行回贈。

如果非要以「交換」的角度來看,作為一種施捨的耗費是以一種物質的毀損來換取精神的優勢,而通過耗損和贈予,財富與榮譽逐漸在一種不能輕易動搖的等級位階─尊榮和高貴的程度─結合起來。在這一等級制度上,那些以積累、保存個人財富為目標,以擴大再生產為目的而消費財富的,往往被看成「奴隸者」或低俗的人,只能屈居於被社會鄙視的底層角落。精神上的優勢者所擁有的是一種「消失型的權力」,而不是「生產型的權力」。消失型的權力對應的不是維生型的勞動,而是超越了作為純粹勞動者之異化地位的道德性事件,在此意義上,贈予還隱含著脫離奴性、超出自我的解放意義。

歷史:快感的壓抑史

當「誇富」極致化進而到達「對財富的大場面的摧毀」時,人類最低限度的保存─生命的維繫─遭到威脅時,「耗費」才開始轉化為歷史的否定面。在近代歷史中,人口的過量首先導致對純粹以快感原則的性欲的節制,但這種「純粹禁制」的原則只有在「自身保存」的意義上獲得維繫,在普遍的社會生活中並沒有真正生效。但是自身保存的原則影響了對快感的分級和欲望的分類。快感被轉化為面對「功利」的檢視,一種對欲望進行「量」的規劃和分配,逐步被確立為人類基本的生存原則。快感被區分為「適度的」和「過度的」,「需要」被窄化為單純對物品進行保存與利用的需要,社會生活被簡化為「可被估算之生命份額」的分配程序,最後社會被確立為「生產社會」,人被簡化為「生產者」。換言之,古典功利主義就是建立在對快感的壓制和生活單一化的基礎上的,生產與消遣被嚴格的區分,超越社會禁忌─生產第一性─的欲望被擠入暴力破壞的黑暗領域。在此意義上,歷史就是一場有計劃的、合理的壓抑快感的過程。

正如巴塔耶對「耗費」觀念所討論的,一種以贈予為形式、以毀損為目的的耗費經濟,是近代以來占主流地位的主體哲學和理性思維所無法理解和推論的,它不僅作為一種「溢出」(excess)而脫離語言表達的範圍,而且還因為語言所欲捕捉和描述的只能是靜態的、沉澱的、一般性的經驗對象,而耗費的實現則是一瞬之間,是一種在激越狀態下實現的、超越知性的、非顯在性的快感事件,語言只能對其進行摹像或仿態。但這種類似側寫或記錄的語言行動,在每一次試圖趨近這種「溢出」事件時,若不是必然帶來語言自身「無能化」的危機,就是以「無意義」而將某種意義之盈餘打入禁忌性的「諱言」之中,歸之為「非現實」的領域。這個被壓抑的快感事件,只能通過下述所謂「內在經驗」或文學與藝術的象徵性復現,才能被重新領悟。

作為尼采哲學的續篇,1943年的《內在經驗》一書,是理解巴塔耶哲學思想重要的理論著作。作為尼采哲學家庭的同盟軍,巴塔耶雖然呼應著尼采「上帝已死」的觀念,但是在巴塔耶看來,理性與科學依然占據那至高無上的位置,代替上帝而重新統治世俗世界。

在這部以破碎式的警句拼貼而成的作品中,巴塔耶把「內在經驗」稱為「走向人的可能性之終點的旅程」(a voyage to the end of possible of man),而這個旅程的起點就是「對一切權威的否定」(negation of authorities),亦即否定那個限制一切可能性的價值體系。在巴塔耶看來,「一種經驗只要站在否定其他權威和價值的位置,它就取得一種積極性的存在(positive existence),從而使自身成為積極的價值與權威」[8]。然而,巴塔耶把內在經驗稱之為「不可能」(the impossible),這並非指「否定一切權威的不可能」,而是指人們以現存和習慣的認知方式將不可能認識和體驗這種獨特的經驗,因此,作為「不可能性之起點的可能性的終點」,只能是在人們徹底改變既有的「觀念型式」之後才有可能被理解,只有在人真正體認到「人不過是自身之擬像」這一體驗之後,不可能的旅程才能啟動。換言之,內在經驗不是為了駐留在知識體系內並在其中構築概念、邏輯、語法等等,而是要越出這一切。作為一種否定批判,內在經驗不只是一種知識批判或權力批判,而是始終以面對自我為方向的主體批判,它最終導向「自我」的模糊化和曖昧化、知識的傾斜化和碎裂化,指向從「非我」─自我的他性維度─來體驗自我,從「非知」─知識的非謀劃性體驗─來體驗知識,從超越─而不是壓抑─來體驗人生。

關於「謀劃」(project)的觀念

巴塔耶所要否定的權威,首先就是在本體論上對人的生活價值具有絕定性支配作用的「謀劃觀」(idée du

project)。巴塔耶認為,一種從神聖基督教的「救贖」觀念轉移到世俗世界的「謀劃」(project)觀念,依然採取觀念的形式成為新的統治形式。所謂謀劃,是指人類認為此時此地之一切作為將在彼時彼地實現某種有意義之目標的觀念與行動。謀劃的觀念必須依賴一種將「此生」之實存置放在「彼生」目標之實現的「希望信念」,在此情況下,「此世」被延宕、被推遲,而且「此世」只能作為達到彼世之目標的過程、媒介才具有意義。通過一種指向未來、仰望天上的遲延與寄托,此時不具有當下的意義,此在不作為自身的存在,個體不成其同一的自我。於是,人作為外在功利性的存在,生產通過保存並為交換而不是自身的享樂,總之,存在之一切意義不在於自身,在於他者,在於彼岸,在於來世。然而,表面來看,人類失去上帝以後,此生一切都無意義,個體失去在世獨存的價值,但實際上,無意義的損失將必然在未來獲得「真實意義」的補償,此時的空洞在換取來時的圓滿,而且這種「延後補償」的意義本身,不是普通的意義,而是終極的、唯一的、至高無上的意義。

另一方面,科學與理性的知識系統,正是利用這種宗教神權的消失但「謀劃」適時填補其空白的機會,以「主體性」取代上帝「神性」的方式,而取得其現代意義上的合法性。原先在謀劃概念中的「人」被「主體」(Subject)取代,彼世被「客體」(object)所取代,而所謂「意義」則被知識對象之分析與描述、自然物件之占有與利用所取代。於是,原先失去上帝而處於異化與迷失的人,重新在「主體」這一定位上取得同一性,一種自我的同一性。在巴塔耶看來,基督教、柏拉圖主義、理性主義、科學、資本主義,都是「謀劃一族」中的成員,而巴塔耶所提出的「內在經驗」,就是為了與之對抗、對決,並加以徹底的顛覆。

巴塔耶首先發出「作為自我同一性的『我』」是否明確而可靠」的疑問,繼則質疑「運用語言結構和語法以描述外部世界」的對象性語言是否可信?而後再從最深層的意義上追問「人的存在」的可能性。而巴塔耶的「內在經驗」則是試圖超出一切被視為可靠、可信、可能的「認知世界」,也就是知識所無法企及、語言所無法補捉、經驗所無法表達的「不可能的世界」。換言之,內在經驗是一種「獨特經驗」,它並非不可知的神秘經驗,而是超出作為自我同一性之我的存在之外的經驗,一種越出自我界域之外體驗「本我」的經驗。

內在經驗依賴的不是邏輯的推演、語言的表述或時間的序列,因為內在經驗不是至今所有「知」(knowing)所能認識的對象,它不是當今所有知識所能觸及、劃分、歸納、占有的靜態之物,而是一種不斷越界並趨近於極限的懸浮與遊蕩。它是一種時間之軌的「脫溢」、知識之網的「空隙」、語言邏輯的「例外」、道德規範的「越軌」、知覺範圍的「盲點」、理性之路的「岐途」、社會禁忌的「悖反」、生命保存的「耗損」,自我存在的「異已」。它作為一種「對我的存在的最強烈質疑」,它隸屬於「純粹他性」的維度,表現為對一切確定性之頑固的追問。

內在經驗所對應的不是「現在性時間」,而是一種「獨特的時間」,一種「瞬間」,這種「超時間」的獨特性就在於它不是刻度化、計量化的時間,而是一種「質」的構成,也就是一種丟失了自我、在「我」的中心點上向外偏離和溢散,使存在的「定在」呈現朦朧和曖昧,最終使「我」與「非我」的界線完全模糊難辨的「質感」狀態。日本學者湯淺博雄指出:「內在經驗是一種使超越了作為主體的人類的「彼方」─可曰主體─之─外的維度露出並使之復權的嘗試;是依托這樣的「外」的維度將作為主體的人類二重化之道,使之不斷懸空化了」[9]。它類似於性愛中靈肉的合一和歡愉、類似面對死亡的極度虛無和恐懼,類似於文學藝術中深度的陶醉和感動的一刻,類似於自身全部能量之自由耗盡的飄浮和解脫。

「主體之外」的復權,或稱之為非顯性溢出事件的復活,要求人們重新思考現代理性主義和語言規則的有效性。內在經驗將使理性對於建立在「非現在性時間」的非同一性事物深感無力,於是,語言一向不過是世界之拙劣模仿的缺陷因此暴露出來,這就使得現代性概念系統陷入危險的地步。於是,存在之思被流浪之美所挑釁,地理的安全被越界的動盪所攪亂,知識的順服被「非知」的焦慮所併吞,存在被非存在所顛覆,一個安穩的現代世界從此分崩離析,一如馬克思所言,一切穩固的東西都已煙消雲散。

異質學(Heterology)

早在《太陽的肛門》(The Solar

Anus, 1927)一文開頭,巴塔耶就指出「世界是純粹的模仿」(It is clear

that world is purely parodic)。這有兩個涵意,一是每一個事物是對他物的擬像,二是事物不過是一種偽裝的形式(a deceptive form) [10]。然而純粹的模仿不是指簡單的、臨摹的、忠實的複製,而是絕對拙劣的、不完全的、滑稽式的戲仿。

人們的認識過程體現的是「認知─語言─對象」的循環過程,事物之所以存在是因為我們通過語言的描述而將之表述為某種存在的東西,而世界就是我們以語言對其進行表達之事物的總合。這一認知過程之所以可能,是因為具有「同質性」(homogeneity),也就是作為主體的「我」和作為對象的「物」之間具有可通約性。

可通約性包含兩個面向,一是存在著能被「我」所認識、分類、綜合、比較的「物」,以致於事物因此被認定總是「如其所是」的樣態;一是存在著可通約工具,亦即語言,它能使「我」具備把「物」看成「是其所是」之對象的意識。然而,巴塔耶把這一切都看成是模仿(parody),一種擬態和摹像,一種總是依據「可通約性」而進行的對存在的「再現」(representation)。在巴塔耶看來,並不存在原初的、始源的、自然的「物」,只存在人們對物的擬像─即把物「看成」物,而人的模仿從來都是拙劣的、不完整的、片面的,因為所謂「同質性」不過是一種「自我同一的反覆」,而對於不同一的、不可通約的、異化的、分裂的,則早已被視為「異質性」(heterogeneity)而被我們的認知所淘汰和排除。異質性也包含兩層意義,一是指溢出我們的主體意識之外,以致主體無法根據這種「非自我意識」來以認識事物,另一方面,由於被認識的事物是通過同一性原則而被認識,因此必然存在大量無法通過同一性以至從來就不曾「被認識」的事物,也就是向來被視為無意義、非理性的另類事物。

回到模仿(parody)和「偽裝」(deceptive form) 概念,巴塔耶揭示「異質」概念的目的,除了旨在轉向對那「非同一、不可通約」的關注之外,主要還在指出「同質性暴力」這一事實。人們對「異質性」(不喜歡的事物)有兩種態度,一是排除,一如人會把身上的痛苦、污穢排除掉、清洗掉;二是還原,也就是依據「可知的」來認識「不知的」,將不可歸類的強行歸類,將不受訓戒的強行馴服,將不可通約的強行通約,這就是一種「同質性還原的暴力」。然而,正如人們對可通約性事物的認識是一種模仿(parody),對不可通約的還原也是一種以偽裝為形式的模仿(法西斯主義就是這種模仿的特例),而這種偽裝形式的還原之所以具有暴力性,就在於一種「聖性的偽裝」(deceptive form of the sacred),也就是一種至高性(supremacy)的知識構造:面對異質性,一種運用人潛在的、非自我同一的心理意識,把不可知的、超經驗的、幻像的塑造成理性的、同一性的知識,使人們在迷惑中(一切動情性的心靈過程)將一切擬態、摹像「誤認」為理性的現實。一切掛有「主義」為抬頭的政治烏托邦和宗教中的「聖性事物」(the sacred),都是這種「同質化還原的暴力」的變形物。當然,聖性偽裝的反面(排斥、清洗)就是「穢性偽裝」,也就是性禁忌、快感阻延、感官非議、道德律令的構建等等,它是「同質性」所履行的基本功能。但無論是哪一面,在巴塔耶看來,都是人類遭受壓迫與不快樂的根源,是人類不自由的罪魁禍首。

異質性並不是簡單地與同質性對立,它遊離於同質性體制之外,但也可以通過自身的集中化來克服同質性暴力的壓迫。異質性一方面類似於佛洛依德的「無意識結構」,既與意識相聯繫卻又是意識所不能認識的,既是意識所不認識的又是意識所管轄的;另一方面,異質性是一種「反哲學」的另類思維,它反對世界的一切「同質性再現」(homogeneous representation of the world)。所謂「再現的世界」就是阿多諾(T.

Adorno)後來一再闡釋的「同一性哲學」,一種掛鉤在啟蒙理性下的資本主義意識形態。「這種再現的目標總是剝奪了我們的激情的普遍根源並發展出奴隸性的人類,它只適應於產品的製造、合理消費和保存」[11]。

如果同質性意味著「保存性的占有」,異質性則是「快感性的耗費」。在《薩德的使用價值》這篇辯護性論文中,巴塔耶把「異質學」看成是與占有(appropriation)相對立的「排泄物」(excretion),它對應於一種狂暴性的滿足的需要(the demand for the violent gratification),一種完全不同於當代科學慣常之對象的「糞便學」(scatology)。這裡所說的排泄,是指把一切以「生產─占有」為意志的奴役性負擔,一切以保存為名義的快感阻延和欲望禁斷,從我們的世界中徹底的排泄出去,並從這種排除、去離、丟卸中理解人類自由的本質和維度。一旦我們體認到「物的占有」不過是「精神垃圾」的堆積,一如一堆食物積壓在重覆疲勞的腸胃裡,我們就不難理解「排泄」意味著「淨空」,意味著解放和自由的結果。

社會同質性與暴力政治

在《法西斯主義的心理結構》(The

Psychological Structure of Fascism)一文中,巴塔耶就是以「異質性的心理機轉」─通過階級區隔和仇恨動員將「異質性」轉向某種否定性的神性魅力,從而賦予反動者「原罪淨化」後的合法暴力─來解釋法西斯主義的心理根源。巴塔耶提出了他對「異質性要素」的看法,它概括為被社會同質性生產關係和科學思想所排除的「不可能性」(the impossible),也就是指既是不可能成為生產過程之獲利者,又是科學思想所排斥和不可理解的客體。它主要包括宗教領域中的「超自然力量」(mana)、「禁忌」(taboo),經濟領域中一切「非生產性耗費」,貧困化的異質個體,精神領域中的無意識結構,包括表現為暴力、過度(excess)、精神錯亂(delirium)、瘋狂等等心理症候。在巴塔耶看來,同質性與異質性都具有各自的暴力屬性,「社會同質性是一種受惠於暴力和內在分裂的危險形式」[12],而國家就是給出同化性「命令要素」(imperative

elements)的中介體,國家使一種與資產階級相聯繫的社會同質性處於秩序與紀律控制的範圍之內。

而被生產的利益所絕對排除的,不斷受到社會同質性之暴力管制(思想審查和利益剝削)的貧困者、底層階級、弱勢邊緣人,就是社會的異質結構。就異質性就是「不可通約性」來說,社會異質性就是拒絕被同化、帶有負罪感和自卑意識、缺乏情感依附,進而總是尋找暴力分裂之可能性的群體。巴塔耶指出,與異質性相聯繫的貧困階級總是因為污穢、墮落、散漫等特徵而具有「低下感」,但是一旦同樣也是異質性的領袖人物,通過一種「淨化儀式」,例如穿上同樣的軍服、佩帶特定徽章、組成集體化的團體(希特勒的禁衛軍、莫索里尼的黑衫隊),就能產生一種「滌淨」效果,從而將低下感轉化為崇高性,將血腥屠殺轉化為光榮使命,將種族滅絕體驗成人類優化,一句話,對一切使自身異質化、非理性化的同質性體制進行理性化的全盤摧毀。就此意義而言,法西斯就是一種「絕對王權的現代再生形式」,它通過對貧困、汙穢的排除而取得另一種「同質化」的效果,也就是創造了領袖與群眾之間情感依戀的形式,一如虐待狂與被虐待狂之間的依存關係,最後,「異質性模式顯然經過了一個徹底的改變,完全地實現了強而有力的同質性卻絲毫沒有減損基本的異質性」[13]。換言之,轉向同質化形式的異質性力量,正是法西斯主義的根源所在。

通過對法西斯主義的分析,也就是藉由異質性的暴力功能來反析同質性的暴力本質,巴塔耶揭示了社會存在的深刻悲劇,那就是同質性與異質性雙重暴力的循環機轉。它打破了理性主義和科學知識所編造的和諧社會的假象。這種暴力機轉是資本主義內在的宿命,是一切以「占有/交換」為機制的生產社會所無法逃避的危險之路。只要資本主義的剝削體制不改變,暴力的本質就不會改變。

亂倫禁忌……

「色情」理論是巴塔耶哲學的主要部分,但是一般人習於把巴塔耶的色情理論庸俗化、簡單化,有趣的是,人們以一種「禁忌學說」來看待巴塔耶理論的那種態度,正是巴塔耶所要探討的關於色情的本質和起源的問題。人們之所以「談色而色變」,正是色情轉入禁忌的歷史過程並因此將認知習慣不假思索地內化為心理態度的原因。巴塔耶表明,「性」本身從來就不是禁忌,性成為一種禁忌是在人類發展中通過社會集體約束而產生的。換言之,色情從來不是下流的、禁止的,正好相反,人類正是通過各種「性禁忌」而使人類的「性」脫離了動物的屬性。色情是人類的專屬物,正是因為人類極力排斥「動物性的污穢性」,排斥「死亡的恐怖性」,「性」才成為「人的性」。「人的性」是與色情理論的成立如影相隨的,色情是人性發展、進化、昇華和精緻化的產物。

如果假設動物世界不存在「近親交配」的禁止,人類何以開始形成這種禁止─亂倫禁忌(prohibition of incest)?這種使人區別於動物的亂倫禁忌,證明了「人是一種並非簡單地接受自然條件的動物」[14]。在巴塔耶看來,人既是自然的存在物,又是自然的對立物,當原始人類開始意識到死亡的不可逃避之後,先是因「腐屍」的惡臭令人難以容忍而開始將腐屍進行「掩埋」─人類喪禮儀式的起源,而後開始懂得通過勞動製造工具,試圖以改變自然對人類的限制性來對抗死亡。勞動是一種將人的全部能量從純粹的享樂轉向理性分配與節制的過程,在此意義上,勞動是人類的第一個「禁忌」,是人類脫離動物屬性的重要標記。

在人類完成了以自然為對象的第一次否定之後,開始轉向以人類自身為對象的第二次否定,這是一種和勞動一樣的對人的「性能量」的理性分配與節制,也就是拒絕在滿足其動物需要方面放任自流,建立禁忌體制以拒絕向動物世界倒退。人類的這種「雙重否定」是至為關鍵的,人類分別經由外部自然世界和內部精神世界的兩次否定而建立人的世界。「人的兩種否定─否定既定的世界與否定自身的獸性─是相互聯結的。……只要有了人,就一方面有了勞動,另一方面有個通過禁忌否定人的獸性」[15]。換言之,勞動與亂倫禁忌,使人成為了人類。

在《色情史》(L’Histoire de L’Erotisme)一書 (後編入《被詛咒的體驗,

然而,巴塔耶一方面肯定列維-斯特勞斯的貢獻,一方面指出了這種理論的侷限性。巴塔耶指出,列維-斯特勞斯「禮物/聯姻」的可能性,歸根結底還必須依賴於人們對「性」作出有別於獸性之直接欲求,並把它建立自願遵守之「性規約」的基礎上,雖然「贈禮本身是放棄,是對獸性的、直接的、無保留的享樂的禁止」[16]。但是在巴塔耶看來,亂倫禁忌不是一種簡單的、「無瑕疵擔保品」的東西,而是一種來自人們若不徹底脫離動物性將遭受不可預測之滅頂之禍而產生的罪惡感、恐懼感和厭惡感;亂倫禁忌就是產生在既自覺地排斥粗鄙的動物性,又時時受到這種無節制、放任性之動物性原欲誘惑的拉距之間,換言之,禁忌始終不只是「禁止」而已,它時時處於受到誘惑拉回又必須努力向前克服的對立之中。於是,禁忌作為一種矛盾,是一種既是魅惑又是除魅的「推/拉」過程。

色情:人性尊嚴的歷史昇華

巴塔耶超越列維-斯特勞斯的貢獻在於,亂倫禁忌既是「使人成為人」而顯得如此重要,但禁忌若無「色情」的補充,禁忌若沒有通過色情的「昇華/取代」的功能,那麼禁忌就什麼都不是,或者只是一種「以暴制暴」的現象。巴塔耶指出,婚姻作為一種贈禮,不同於一般在「誇富宴」中所耗費掉的物品,對族內女子的放棄,只有在作為一種「禁忌的形式」之下的贈禮(以及爾後的回贈),這種交易才有可能實現,換言之,只有嚴守對未出嫁女子「不可碰觸」、「不可沾污」的規定,贈予者才有可能獲得同樣尊重的回報,正如一個人如果把過期或腐敗的禮物送給別人,受贈著一定感到遭受羞辱一樣。換言之,對放棄之物的尊重,對贈出之物賦以令人豔羨的價值,亂倫禁忌才得以成立。正是因為放棄的是誘人的,也正是因為把誘人的作為贈禮,「色情」(érotisme)才被定義了,而正是這種被定義的色情,支撐著亂倫的「禁忌性」。色情既是一種回返動物原欲的吸引力,它使得贈禮顯得如此不捨,但色情又賦予贈出之物以誘人的價值,即一種欲望的提供和服務,一種經由難以割捨之自制主義的精神超越進而形成利他的行動,色情才從誘惑上升到一種尊嚴,即人類為了擺脫動物的貪婪性並確立人類自身尊嚴的歷史昇華行動,亂倫禁忌才因為色情的輔助而成為人類的規範。「如果沒有對禁止價值的尊重,就沒有色情。但是,如果色情的歧途既不可能,也不誘人,就沒有充份的尊敬」[17]。

欲望:死神之子

於是,色情(eroticism)與性欲(sexuality)的區別和「人獸之別」就產生了,然而,色情作為對動物獸性之厭惡的人性昇華,並不等於獸性形式從此徹底而永恆的消滅,獸性形式只是被虛擬的否定,被限制在嚴格的範圍內,「讓它從光明中隱退,將他納入黑夜,讓它在黑夜中掩人耳目」[18],巴塔耶把這種並非真正的虛擬式否定稱為「厭惡感」(aversion),而厭惡的對象則是「污物」(filth)。從禁忌的角度而之,厭惡與污物關係的消長,就是就是人與自身原始本性的消長關係。然而這種消長關係從來就不是單線前進的關係,而是拉距關係,人類一方面建立禁忌(taboo)來管制性欲(sexuality),並藉此「離獸近人」,一方面,欲望(desire)則接管了性欲,並且始終在挑戰、衝破禁忌的抵抗中蓄積自身的能量,一種危險而難以控制的、欲求隨時重新拉回並接近人類原先遠離之事物的那種原始力量。

欲望的存在,意味著人類在經歷了脫離獸性的「第一次否定」之後,必須進行「第二次否定」─對欲望的否定,但正是因為欲望無法完全否定(欲望的完全否定意味個體的死亡),所以才有對欲望進行妥適性、常效性、合理性的管理,對欲望的管理就產生了宗教─一切「聖性活動」的總合。在第四部分「違反」一篇中,巴塔耶指出了人在「擺脫獸性」這一歷史進程的不徹底性和不成功性。這種不成功性,一方面表現在人的自然屬性、原始獸性採取了一種更為隱蔽的轉化形式而潛伏(或外化)為其他各種原始宗教儀式─祭祀、獻牲等等,在此意義上,獸性進一步成為人類一種「欲望再現的模仿」,藉由再現,它又進一步演化在各種制度化宗教儀式、文學、戲劇和夢境之中並接受理性的管束與規範;另一方面,在人們承認了獸性的不可否定、不可逃避之後,人們開始對自然本性、人的不可徹底根除的獸性進行「改造」,於是獸性轉化為「神性」(le sacré)。「某種陌生的、令人困惑的東西產生了,它不再僅僅是自然,而是經過改造的自然,是神性」[19]。從人對自然世界的物質改造進化到對自然世界的精神改造,說明了人的存在的「總體性」(totality)是一種「禁忌/侵犯」(prohibition/transgression)的辯證統一體:一方面,隨著欲望侵犯的從不停歇而禁忌從未瓦解,使禁忌越發具有神聖性與崇高性,一方面,隨著禁忌之神聖與崇高的不斷增長,欲望就越發像個「死神之子」,對禁忌不斷作出至死不渝的反叛!

獻祭:人類主體性的軌跡

禁忌制度的確立為人類帶來的功利性的世俗世界(profane world),當人身上的獸性轉化為色情並交由理性來管理之後,經過了改造的自然世界就變成一個世俗化的世界,人成了物化的人。但是人類不會只是滿足於這種單純回應生活必需品之獲取的狀態,人類精神在初次接受世俗世界的禁縛之後又立刻進行第二次逆轉。

第二次的逆轉不同於第一次對自然的拒斥和獸性的厭惡,因為人從原先脫離純粹的「物性存在」之後就已經同時把自然和動植物視為與自身不同的「物性對象」。人們原先對自然的恐懼感已變成對自然的操作性(勞動生產的對象),原先對本屬同類之動植物的厭惡感已變成占有欲。面對這個「世俗世界」(它已不同於原先素樸原始的自然世界),人類開始致力從「物的奴役性」向「精神的自律性」的第二次逆轉,即徹底排除世俗世界的「所有物性」,排除那些依循「有用性」原則而進行的功利性路徑(那種生產─保存─消耗─再生產─再保存─再消耗之物質生活的邏輯)。巴塔耶通過對人類早期階段「祝祭∕獻牲」儀式的考察,探索了人類從世俗世界向聖性世界的轉化。這一轉化,既是人類宗教(從原始宗教到制度宗教)的起源,也是人類藝術、文學的濫觴。

巴塔耶在《色情》(L’Erotisme)一書中表明,在原始階段人與動物同屬自然存在物的狀態下,人類在自身對性與死亡的恐懼中反觀動物竟然對一切禁忌視若無睹、我行我素,既不服從禁止也不被管束,人類對此是既感到嫌惡又感到魅惑的。在原始人眼中,動物之所以具有這種「粗蠻的自由性」,必然是因為動物來自一個「神聖世界」(sacred world),是一種「有靈」的至高物。這種至高性,一方面意味著獸性是一種令人反感又令人羨慕的本質能量,又是人類總是試圖重返但卻永遠無法重新合一的誘惑力。原始人的「祝祭∕獻牲」儀式就是這種「曖昧」心理的產物。在這種儀式中,通過動物或穀物的獻祭,表達了人類在向「主體」演進中諸多複雜和多元的情感軌跡。

人類為什麼要「獻祭」(sacrifice)?獻祭必然要破壞,但是究竟要破壞什麼?為什麼要讓神聖、至高的東西死去?如果依據「禮物/耗費」的原則尚且還期待一種「回贈」的可能性,人類為什麼要進行這種與之矛盾的、沒有回贈之期待、純粹無用性之耗費呢?既然人類脫離獸性是為了生產和當下的溫飽,為什麼要進行這種「反生產」的獻祭?按巴塔耶的觀點,獻祭是為了使人與動植物脫離「物的世界」,也就是要破壞家畜或穀物的「物性」(the thing),「第一次豐收的成果或牲畜的頭被獻祭,是為了使植物和動物,連同農夫與蓄牧者,脫離物性世界」[20]。

從物性到聖性

所謂「物性世界的脫離」有幾個涵意:第一,人類殺死「屬靈」的動物,食其血肉、衣其皮毛,本身就是一種殺靈、褻瀆的行徑,是對禁忌的侵犯和僭越。對原始人而言,「靈」是一種帶有「母性/生殖」意義的原型概念,是「性」的最本質規定和「生之根源」的東西,但是人類的勞動、生產、狩獵、蓄牧、耕植等等,卻又是一種將屬靈的存在物轉變為可利用、可操作、可消費之物的過程,這是一種使屬靈者喪失本真純質、墮入物性之鍊的行為,是一種將「生之美」轉為「器之用」的叛逆行為,於是,獻祭就意味著幫助牲畜或穀物進行一場「超生」,從物性世界重返靈性世界,重返它的「親密性」(intimacy);第二,獻祭絕不只是一種野蠻的「殺生」,而是一種迂迴的贖罪,它不必然涉及血淋淋的殺戮行為,而是人畜共同的淨化,「獻祭並不是屠殺,而是讓渡(relinquish)和「給予」(give),殺戮只是這種深層意義的展示」[21],換言之,獻祭是一種象徵式的「自我除穢」儀式,藉此洗去人類身上的野蠻力量;第三,除穢既是採取「人畜同一」的形式,獻祭在破壞牲畜和穀物時,也在破壞人類自身,它除了破壞人自身的物性─「自我所有性」之外,也在破壞阻斷人類認識內在主體性之能力的那些外部依附性。對人類而言,「自我所有性」是人類自身最難表達的「苦悶」(anguish),一種陷於功利性循環而難以超拔的無力感,於是,獻祭─通過斬斷綁在人類身上為了創造利潤以維持一個永久現實的期待和通路,通過人們僅僅關切當下瞬間之純粹的贈予和讓渡而不是利欲薰心的算計和追逐,通過外部祭物的破壞來仿擬人的精神的內部破壞,來實現人類從物性之束縛到忘我之歡愉的過渡,於是我們將發覺,原來人類自我物性的破壞最後轉向了人類自由意識的再生。

死亡經驗的模仿

獻祭的第三個涵意最為重要,也是巴塔耶所關注並體現了巴塔耶最艱澀的哲學思考,從殺戮的獻祭到無我的崇高,這一討論過程展現了巴塔耶對人類內在精神秘史的深度審視。從「破壞人類自身」,巴塔耶帶出了死亡經驗,但巴塔耶對死亡經驗的討論卻是為了討論人的生存經驗。

在《宗教的理論》(Théorie de la religion,1948)一書中,巴塔耶指出了獻祭不是直接殺死一個對象,而是獻祭者與牲畜共同體驗死亡的經驗,是為了破壞「物的所有性」,使其返回到原先所來的連續性之中。從許多尚存的古代洞穴璧畫可以看到獻祭者躺在祭物旁邊,從目視祭物走向死亡中模擬著死亡的經驗。對巴塔耶來說,「死亡經驗的模仿」是至為重要的。為何死亡經驗需要模仿而不是直接去經驗?這是因為「死亡是不可能的」。人的死亡必然是一種在「生的世界」中死亡,人不會在天堂或地獄中死亡,而人必然是死於人的極限之處,人只要越過死亡,死亡的經驗就在人死的那一刻也宣告死亡;如果一切的經驗只能是活著的人的體驗,死亡的那一刻就是一切活人體驗的終結,從而一個死去的人根本無法在死亡中體驗死亡的經驗,換言之,死亡經驗「只能是活著人的經驗」,死亡經驗只能被戲仿、被模擬、被想像。

如果獻祭是對「靈」的回返,人在目睹牲畜掙扎死去的慘狀中仿擬死亡的經驗,這種仿擬就是一種既夾雜著善與惡、恐懼和魅惑、驚荒與好奇、不安與喜悅的情感,巴塔耶把這種渾然一體的情感稱為「聖性」(Le sacré,[deity])。在早期階段,「聖性」是一種原始而本真的自由性,既是對物性的脫離也是對物性的超越,隨著人類的發展,聖性逐漸發展成對「不可能之死亡經驗」的敬畏和尊重,然而,聖性也不斷受到「有用性」(utility)的拉扯,在聖俗長期對立中,聖性被劃出了世俗之外,古典的祭師(人與靈的媒介者)由聖職人員所取代,神(God)的概念取代「靈」(Ghost)的概念,制度化的宗教乃逐漸成形。

哲學夢遊家

如果「返靈」─排除作為渺小之物件的人類個體期待投向宇宙的同一性和大自然的雄渾性,一如將冰冷的、個別的木炭投入猛熱的、統一的火燄一樣,是一種稱之為「愛」(性)的情感,那麼目睹牲畜之死而對之進行「同感性」的模仿,就是一種對虛無(死)的崇拜。性與死,前者代表「生息」,後者代表「消解」,一如巴塔耶在探討「內在經驗」所表述的,通過「欲望」的本質性匯聚,性與死最終歸結於一種當下瞬間的、極度激昂的、一次全部的、非生產性的耗盡,它一方面是被詛咒的部分(作為禁忌的欲望),一方面構成了人類的聖性社會(作為欲望之領域化的文學藝術)。人就像似一個影子,一個舞者之影,如影隨形地擺盪在這兩個維度之間。

巴塔耶的作品難以盡數,巴塔耶深邃的思想難以盡窺。也許一種「後現代酒神精神」可以概括巴塔耶作品的基本風格。如果夢遊是清醒時的人不自知、不公開之自我的真實顯露,如果最後的哲學總是落在夢遊之路的幽黯之處,巴塔耶就是個「哲學夢遊家」。巴塔耶的哲學是「月亮的哲學」,是黑暗中一盞燈的照明,但他在夢中神遊的喃喃自語,卻是所有酣睡世人的真實告白。

[1] 參見Roland A.

[2] 喬治.巴塔耶,「愛華妲夫人及其他─荒誕的性的背後」,林林譯,台北:金楓,1994,頁15

[3] Georges Bataille, Story of the Eye, translated by Joachim Neugroschel, San Francisco, City Lights Books, 1987, pp. 73-74

[4] 汪民安編,「色情、耗費與普遍經濟─喬治.巴塔耶文選」,長春:吉林人民,頁27

[5] 馬塞爾‧牟斯(Marcel Mauss),《禮物:舊社會中交換的形式與功能》,汪珍宜、何翠萍譯,台北 : 遠流,1989,

頁52

[6] 「色情、耗費與普遍經濟─喬治.巴塔耶文選」,頁30

[7] 「色情、耗費與普遍經濟─喬治.巴塔耶文選」,頁31

[8] Georges Bataille, Inner-experience,

SUNY, 1988, p. 7

[9] 湯淺博雄,「巴塔耶:消盡」,趙漢英譯,石家莊:河北教育,2001,頁71-72

[10] Allan Stoekl (ed.) Georges

Bataille: Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939,

[11] Georges Bataille, “The Use-Value of D. A.F. de Sade”, in The Bataille Reader, edited by Fred

Botting and Scott Wilson,

[12] The Bataille Reader, p.

124

[13] The Bataille Reader, p.

136

[14] 巴塔耶,「色情史」,劉暉譯,北京:商務,2004,頁38

[15] 巴塔耶,「色情史」,頁38-39

[16] 巴塔耶,「色情史」,頁42

[17] 巴塔耶,「色情史」,頁42

[18] 巴塔耶,「色情史」,頁47-48

[19] 巴塔耶,「色情史」,頁78

[20] Georges Bataille, Theory of

Religion,

[21] Georges Bataille, Theory of

Religion, pp. 48-49

沒有留言:

張貼留言