35

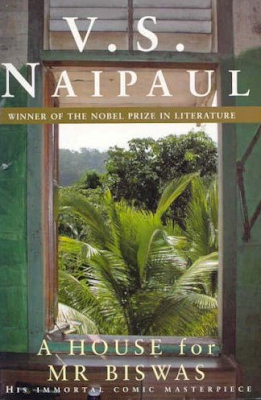

維迪亞達爾.奈波爾:《畢斯華斯先生的房子》

V. S. Naipaul: A House for Mr. Biswas

|

| V. S. Naipaul |

http://mots.extraits.free.fr/naipaul.jpg

2001年諾貝爾文學獎得主,出身印度婆羅門世家,因父親「海外移工」身份成為千里達移民第二代,後再入籍英國的維迪亞達爾.奈波爾(V. S. Naipaul, 1932- ),因其多重身份與豐富的遊歷經驗,被視為當代最重要的流亡後殖民作家。他以「最真實的現實主義」寫下了《畢斯華斯先生的房子》(A House for Mr. Biswas, 1961),描寫一個邊緣人物為求一處棲息歇腳和安身立命的「房子」而奮鬥至死的故事。其中悲喜交加、冷熱疊起、心泣如訴的風格,道盡了殖民地生活的盤剝與不義,寫出了下層庶民掙紮奮勉卻終告失敗的坎苛人生,讀來予人一種隱藏在憂默背後冰心澈骨的悲涼之感!

埋臍入土-異族移民的悲歌

《畢斯華斯先生的房子》(A House for Mr.

Biswas, 1961)是奈波爾以其父親為人物原型而創作的一部「移民創傷」(colonial trauma)和「認同倒置」(dislocation of

identity)的作品。這裏所謂移民創傷是指好幾代移民工人歷經殖民經濟的盤剝欺淩所留下的精神壓抑與扭曲,認同倒置則是指一種既無法獲得血源追溯亦無法歸屬於異地新居的「無根性」(rootlessness)。主人公默罕.畢斯華斯(Mohun Biswas)由於胎位不正,生來就有六根指頭。家人為了解除這一怪咒,找了人來算命。算命師預言這個「六指小孩」必須遠離水,包括河水與海水,但是這一斷語,竟導致畢斯華斯的父親在他年幼一次短暫失蹤,以為他跌落水塘而下水搭救後竟力竭而死的悲劇。父親死後,本已一貧如洗的家庭頓失支柱,母親只好變賣田地、房宅,並搬到姨母家,過著寄人籬下的生活,從此,畢斯華斯成為一個「無家可居」的人,在以後的35年裏他像一個流浪者,輾轉流離在沒有一處可以為家的地方。

奈波爾以「胎位不正」「六指怪手」作為象徵,意指畢斯華斯生來即帶著種族原罪的胎記,一種不純正的血統,一種低下、卑賤的出世背景。畢斯華斯剛出生時,母親把他的臍帶埋入後院的土裏,這一「埋臍入土」的象徵性動作,具有雙重的隱喻效果,一是象徵對「新居之土」的寄身與認同,但另一方面也意味「初生即入土」-生來即死-的失敗性預言。畢斯華斯出生六天後,不小心在睡眠中把第六枝手指扭斷了,這一象徵「斷宗-離祖」的隱喻,是一個關於與祖先血緣的「欲連還斷」的意象;母親把斷指埋在屋旁的豬舍裏,這又是一種帶有「未死先葬」、「身懷汙穢」的陰暗啟示。幾年後,畢斯華斯重返出生時的老家,想要尋找那埋在土裡的臍帶和斷指,但畢斯華斯不僅無法找到自己剩餘丟棄的「遺體」,更發現舊日的遺跡已完全變樣。「在那不吉利的夜晚被埋掉的臍帶,還有不久之後也被埋掉的他的六根手指,已經化作塵土。……這個世界上已經沒有畢司沃斯先生出生和早年成長的痕跡」[1]。奈波爾正是運用了這些隱喻來影射殖民地移工「失身、失土、失祖」的無根性,從而定義了畢斯華斯作為一個民族文化與個人身份的失憶者。

逃離精神監獄

父親死後,為了維持家計,畢斯華斯來到當地一個印度移民大家族圖爾斯(Tulsi family)家所屬的雜貨店擔任廣告畫匠,不多久,畢斯華斯暗戀上了這個家族的一個女兒。重視等級制度的圖爾斯家族雖以畢斯華斯具有婆羅門背景而同意這門婚事,但條件卻是畢斯華斯以入贅方式進入女方家族(按照印度的習俗,入贅對一個成年男子是一項莫大的恥辱),並且實際上的身份只是個長工和家僕。對畢斯華斯而言,「入贅」不僅是婚姻形式上的「不對等」關係,從「在地權力」的視角來看,更是一種對「移入者」的身份剝奪與尊嚴踐踏。果然,畢斯華斯失去了第一個兒子出生時的「命名權」。兒子的名字是由妻方家人取的,事前甚至沒有詢問作為父親的畢斯華斯本人的意見,這意味著他被剝奪了「父位權」。當他看到自己兒子的名字登載在出生證明上時,他非常憤怒,他直接把兒子的名字改了,並填上自己的姓氏。這一改名動作意味著畢斯華斯試圖以「改名」奪回自己的父位權和命名權。但儘管如此,連兒子的母親在內的圖爾斯家族,依然以女方性氏稱呼他的兒子,即使兒子長大之後也從未「改姓歸宗」。

畢斯華斯的「妻家」-哈奴曼大宅-是一個「後殖民社會」的小型縮影。在千里達這一個前西班牙統治的小國家裡,大宅看上去像一座異軍突起的白色城堡,它有著高大的混凝土牆壁,看起來既堅硬又厚實;大宅進出的門很窄小,為了安全和避免被外人窺視,牆上連一扇窗戶都沒有,它整體上顯示一幅龐然大物、堅不可摧和冷漠景象。實際上,大宅本身不只是一座居住的房屋,它還是一種「權力空間」的架設,支撐著種族、貧富、世襲的等級制度。然而,住在大宅內的畢斯華斯,既無自我空間也無立足地位,因為大宅內充滿勾心鬥角、爾虞我詐、互相猜疑,就連他的妻子也總是站在母親一邊,用鄙夷的口吻嘲笑畢斯華斯,畢斯華斯甚至遭到他的連襟的毒打。於是畢斯華斯決定逃離,逃離這個麻木不仁的腐敗世家,逃離這座令人窒息的精神監獄,他決定要建立自己的房子,一間可以安身自主、休養依靠的家。

畢斯華斯帶著妻小來到圖爾斯家族遠在鄉下的一家店鋪,儘管這只是一間低矮、窄小的屋子,上面還覆蓋著電鍍過鏽跡斑斑的鐵皮屋頂,但這畢竟是他和妻子自立門戶之後得到的新房。然而在這座房子裏,畢斯華斯依然無法獲得安全感與歸屬感。搬進新居不久,妻子基於家庭傳統,請來了她的妹夫-一個自稱梵學家的來到家裏進行祝福儀式,沒想到圖爾斯家族所有成員攜老扶幼全部到齊,在家中狂歡作樂,他們踩壞了花園,也耗盡了他的積蓄。

現實中雖然不能獲得自己的房子,但在想像中,在模擬與寄望中,畢斯華斯也許可以獲得一些安慰和補償。在一個耶誕節夜裏,畢斯華斯花一整個月薪資,給兒子買了一座玩具房子。玩具房子外表華麗優美,內部裝潢考究。但沒想到,一具玩具房子引起宅內大人小孩的妒嫉,沒幾天,玩具房子就被他人撕裂拆毀,丟棄在一棵枯樹底下,成為一堆破瓦碎木….。

一場失敗的命運

畢斯華斯曾經兩次為自己建造了房屋,一次是被家族派往綠谷擔任莊園監工期間,畢斯華斯勉強用了劣質的二手材料拼湊了一個房間。但是長期的剝削和暴管理,莊園勞工與圖爾斯家族的關係十分緊張,畢斯華斯整天擔心工人偷襲報復,長期的精神壓力導致了畢斯華斯精神崩潰。就在他返回哈奴曼大宅養病的一個暴風雨夜裏,莊園工人趁機燒毀了他的房子。康復之後的畢斯華斯不願再留在此地,一個人獨自流浪到首都西班牙港……。

在此期間,畢斯華斯幸運地獲得了一家報社實習記者的工作,看來,四處遇難的畢斯華斯就要轉運翻身了。在擁有穩定收入下,畢斯華斯再度興起為自己搭蓋房子的願望。他選了一個偏遠郊區,很快地蓋好了新的房子,全家人再度興高采烈地搬進了新房,並且把這裏看成了屬於自己永遠的家。不幸的是,才蓋好不久的新房子,竟被附近玩耍的孩子們引發的山火燒掉了一大半,畢斯華斯再度陷入走投無路、無家可居的境地。

偶然間,一位法院文書官自願將自己一棟房子低價轉讓給畢斯華斯,這似乎是他最後僅存的希望,他顧不得檢查房子暗藏的瑕疵和缺陷,就貸款買下這棟舊房子,沒想到「低價轉讓」只是一場騙局,房子本身低劣不堪、破損連連,樓梯搖晃、地板塌陷,沒有後門,窗子也無法關合,於是畢斯華斯被迫再花一筆錢進行修補。住在這間屋子裏,身體沒有舒適之感,靈魂沒有安寧之處。因為背負巨大債務,畢斯華斯必須加班超時工作,最後竟因心臟病死在自己尚在修補的房子裏,他一生企求擁有自己房子的願望,還是沒有如願達成。

畢斯華斯一生只有一個願望,那就是擁有一棟自己的房子,只是這麼一個卑微的願望,他必須忍辱茍活,他必須積勞一生,但最終竟然一磚不得、一瓦難獲!「房子」,不只是一間房子,不只是人們生活飲食、穿衣、睡眠的物質基礎,在畢斯華斯乃至所有殖民地人民的世界中,房子更是靈魂棲身、文化歸屬、精神立定的場所。在畢斯華斯的一生中,始終潛伏著「逃離-歸往」、「塌陷-重建」的循還命運,它雖以失敗告終,但正是在這種悲喜得失的無常中,我們體驗了一種尋根立命、尋夢託望的永恆意志,感受了人性中永不枯竭的悲壯力量。

沒有留言:

張貼留言